フルートがある程度吹けるようになると、ビブラートに憧れると思います。しかし、弦楽器と違ってフルートには揺らす部分はなく、フルートを揺らしても音は揺れません。なので息のコントロールだけでビブラートをかけるのですが、成功体験までに結構な時間を要するため、何が正しいやり方なのか練習中に実感しずらい部分でもあります。ここではビブラートの地道な練習方法などをご紹介します。

ビブラートは喉でかける?お腹でかける?

フルートのビブラートは「お腹でかける」説と「喉でかける」説がありますが、お腹で練習して実際は喉でかけてるという感じではないかと思います。

以前はフルートのビブラートは横隔膜(お腹)でかけるものと言われてきましたが、1983年に発売された「フルート奏者のビブラート」という本で、フルーティスト達がビブラートをしている時にどの筋肉や神経を使っているのかという実験結果が発表されました。この本によると、フルーティスト等はビブラート時に喉を使っていて、お腹を使っている人はひとりもいなかったとのことです。

フルート奏者のヴィブラート 理論と方法

このことから、フルートのビブラートは「喉」と思いがちですが、最初から「喉」でかけようとすると、「ちりめんビブラート」と言われる、細かく震えるあまり良くないビブラートになってしまう場合があります。音をもっと揺らせるために、口を揺らしたり、指でフルートを揺らしたりと、変なクセがついてしまう可能性もあります。

なので、不思議なことではありますが、まずは「お腹」を使ってビブラートのトレーニングをし、それができてくると、「喉」でも自然なビブラートがかけられるようになるのではないかと思います。

ヴィブラートの練習方法

ビブラートの練習は、フルートの先生に習うのが一番だと思います。最初は、自分ができているのかできていないのか、わからなかったりします。できてるつもりでも、「ちりめんビブラート」になっていたりする場合があるので、誰かできる方に見て聴いてもらう方が良いです。

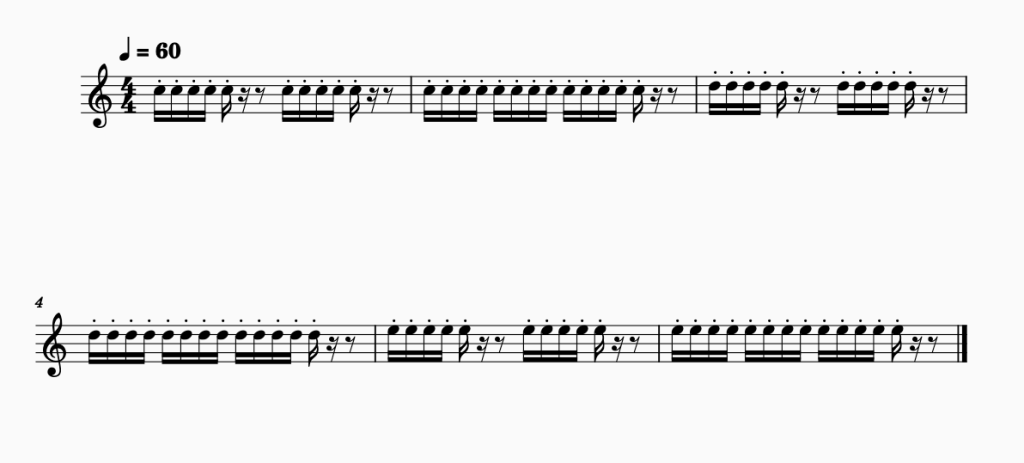

ここでは、ビブラートを実現するためのトレーニング方法のひとつをご紹介します。メトロノーム60ぐらいに合わせて、スタッカートをつけた16部音符で同じ音を連続して吹く練習です。タンギングで区切るのではなく、息だけで「フッフッフッフッフ」と区切れるようにします。これをいろんな音階でやってみます。最初は音が濁ってもよいので、とにかくタンギング無しでやります。ミとかファは少し難しいかもしれません。

これをやると、おのずと「お腹」を使って息を出したり止めたりするようになります。これが、ビブラートの基本形になります。フルートのビブラートは、音程を変化させるのではなく、音量を変化させるイメージです。息の量を変化させて音量を揺らすことで、音が揺れてビブラートになります。(それに付随して音程も揺れます)

実際のビブラートでは「お腹」で揺らさないと考えると、このトレーニングは、一見無駄に思えるかもしれませんが、これは「喉」で綺麗なビブラートをかけるための通過点として大事なトレーニングだと思います。あのゴールウェイさんも、このようなお腹の弾みを応用させる練習を毎日欠かさずやっているそうです。

ビブラートは、2、3日でできるようになるものではないです。目安としては、2〜3ヶ月ぐらい辛抱する必要があるかもしれません。ですが、このような「お腹」で揺らすトレーニングをしていれば、ある時、何気なく吹いている音に自然と彩りが現れます。それがビブラートです。

曲の中で自然なビブラートをかける

どの楽器でもそうですが、ビブラートには個性があり、100人入れば100種類のビブラートがあるかと思います。ですので、たくさんの曲を聴いていろんなビブラートを耳で覚え、その中から自分が好きなビブラートを真似してみるというのが良いのではないかと思います。

最初のうちは「ここで2回揺らす」とか決めていても良いと思いますが、ビブラートは感情表現でもありますので、型にはまったようなビブラートよりも、曲の流れやその時の感情に任せた自由なビブラートの方が心地よく聴こえるものです。そのために多彩なビブラートができると良いのですが、それもやっぱり上記のお腹のトレーニングから自然発生的にいろんなビブラートが可能になってくると思いますので、地道なトレーニングこそが一番の近道だと思います。

ビブラートの名手、マルセル・モイーズは言いました。

「音は身体です。身体の中に心臓が動いています。その動きがヴィブラートです。びっくりしたり感動したりした時には心臓がどきどきします。音楽でも感動した時にはヴィブラートがかかります。音の中にはいつもヴィブラートが隠されていなければなりません。」

フルートが身体の一部となって音楽を奏でられた時、そこには真のビブラートがあることでしょう。