音楽を勉強していると、必ずと言っていいほど出てくる魔法の言葉 ツーファイブワン(Ⅱ–Ⅴ–Ⅰ)があります。ジャズや洋楽だけでなく、J-POPでもよく使われる王道のコード進行です。

ここでは、「そもそもⅡ–Ⅴ–Ⅰって何なの?」というところから、メジャーとマイナーのツーファイブワン、よくある使われ方まで紹介します。

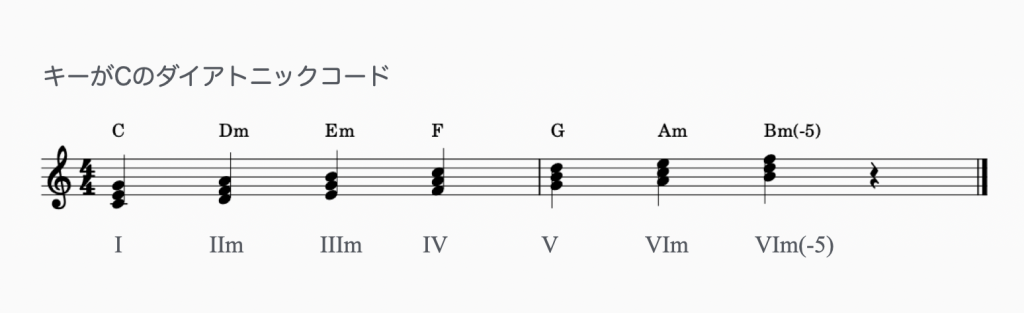

ダイアトニックコードのおさらい

まずは前提として、「ダイアトニックコード」をサラッとだけ確認します。

ダイアトニックコードとは、そのキーの音だけで作れる7つのコード のことです。各音に対して3度の音と5度の音を足して作られるトライアドのコード、もしくは7度の音も足してセブンスのコードが、そのキーのダイアトニックコードとなります。

たとえば、キーがCメジャーなら、トライアドのダイアトニックコードはこんな感じです。

この 2番目(Ⅱm)、5番目(Ⅴ)、1番目(Ⅰ)のコードを使ったコード進行がツーファイブワン進行となります。

ツーファイブワン進行

ドミナントモーションでも説明していますが、V7→Iの進行はドミナントモーションといって、V7を弾いたら自然に I に行きたくなるほどの進行力をもっています。キーがCの場合は、G7→Cという進行になり、コード進行の終止形としてよく使われます。

ツーファイブワンは、このドミナントモーションの進行の前にIImを追加し、このIImがGに進みたくなるコードでもあるため、より自然でスムーズなコード進行となります。キーがCの場合は、Dm→G7→Cとなり、より「Cに帰ってきた感」が強められます。

この進行はどのジャンルでも自然に馴染み、よくでてきます。「なんか聴いたことある気がする」というのは、それだけ普遍的に使われている証拠です。

ツーファイブワンの例

例として井上陽水さんの「少年時代」のコード進行を記載させていただきます。

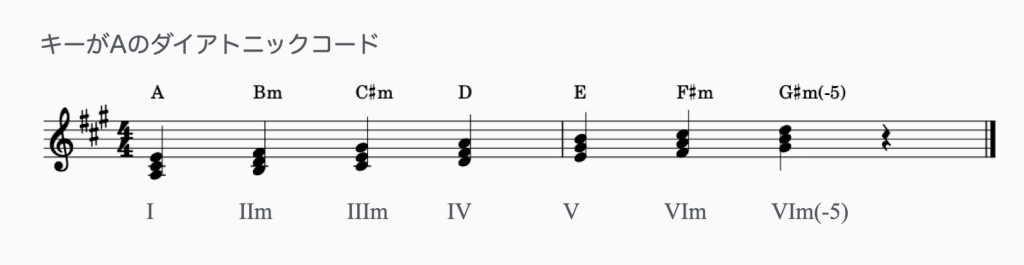

この曲はキーがAなので、Aのダイアトニックコードをまず記載してみます。

この場合、ツーファイブワン進行は、Bm→E7→Aとなります。

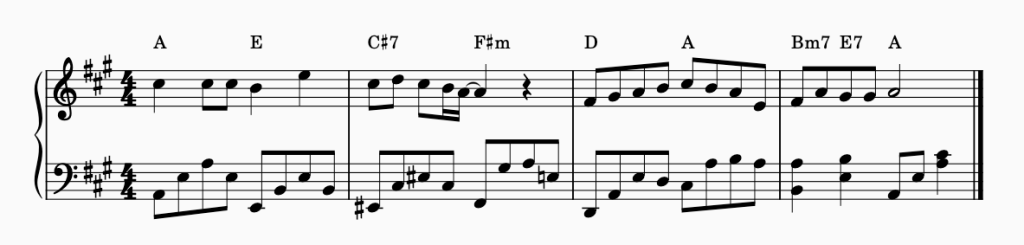

それでは「少年時代」のAメロのコード進行です。

4小節目にでてきました、ツーファイブワン進行のBm7→E7→Aです。これでAメロがいい感じで終わっております。

他の小節もほぼAのダイアトニックコードで構成されていて、よくあるコード進行です。3番目のC#7だけ、ダイアトニックコード的にはC#m7になるはずなのですが、ここは次のF#mに行く流れでのハーモニックマイナー的導音で、ミがミ#(ファ)になるため、C#m7がC#7になってよりかっこよくなっております。

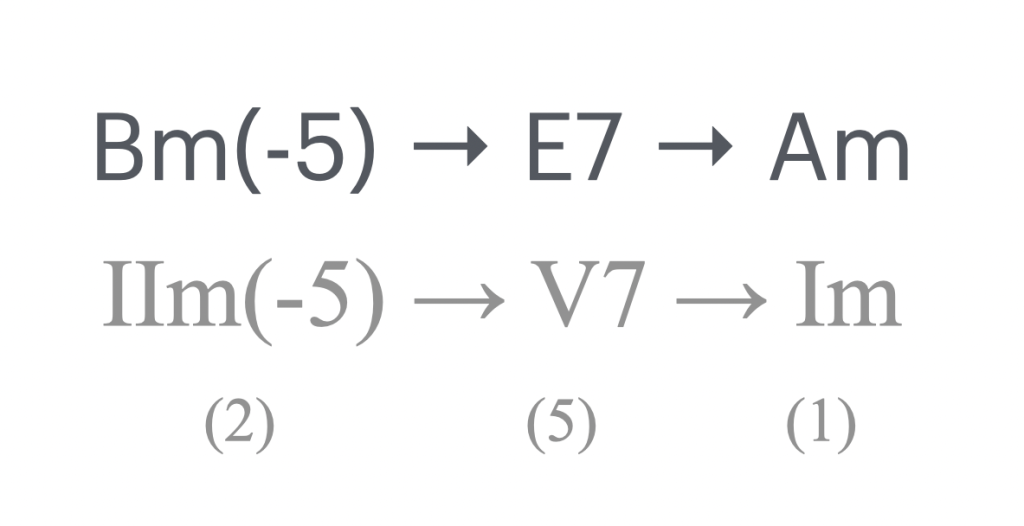

マイナーツーファイブワン進行

キーがAmのように「マイナーの曲」だった場合はどうなるかですが、マイナーキーにおいてもツーファイブワン進行があります。Amの場合は、Bm(-5)→E7→Amとなります。これは、Amの平行調であるCのダイアトニックコードでみると、VIIm(-5)→III7→VIm という進行になっていますが、セブン・スリー・シックス進行とは言いません。この場合は、AmとトニックとしてIとした場合に、Bm(-5)はIIm(-5)となり、E7はV7となり、これもツーファイブワンといいます。大きく書くとこうなります。

これがマイナーツーファイブワンとなります。気になるのはE7(V7)のところで、Amがキーの場合、Em7になりそうなのですが、ここも先ほどと同じハーモニックマイナー的導音でソがソ#となり、E7となっています。

見慣れないIIm(-5)という減三和音のコードがでてきますが、この進行もジャンル問わずでてきます。

マイナーツーファイブワンの例

こちらも例として井上陽水さんの「少年時代」のコード進行を記載させていただきます。

この曲はキーがAなのですが、Bメロで一部Dに転調している部分もあり、Dのダイアトニックコードをも記載しておきます。

この場合、マイナーツーファイブワン進行は、C#m(-5)→F#7→Bm となります。また、キーがAのマイナーツーファイブワンは、G#m(-5)→C#7→F#m となります。

それでは、「少年時代」のBメロのコード進行を記載します。

1小節目は、キーがA(F#m)のマイナーツーファイブになっており、G#m7(-5)→C#7となっております。この流れでF#mといくように見せつつ、2小節目でもう一度同じG#m7(-5)→C#7として焦らします。

そして次こそF#mにいくと思わせながら、D(Bm)に転調し、3小節目からキーがD(Bm)のマイナーツーファイブワンになっております。

これはマイナーツーファイブが多用されている好例です。

こういった感じでマイナーツーファイブワンは、マイナー調のコード進行の終止形によく使われます。