分数コード、例えばC/EやC on Eと表記されるコードは、スラッシュや on の前の文字がコードを示し、スラッシュの後の文字がベース音を示すものです。バンドの演奏では、ギタリストが上のコード(C)を弾き、ベーシストが下の音(E)を担当することで役割分担ができます。しかし、ソロで演奏する際には、分数コードの意味を理解して、そのハーモニックな意味合いを伝えることが重要です。分数コードは大きく二種類に分類できます。

分数コードの種類

第一のタイプは、ベース音指定のタイプで分数コードの基本となります。ベース音が元のコードの一部であるものが多く、異なるインヴァージョンを提供し、独特の音や進行を生み出します。左側のケースのC/Eがその例で、基本的にCのコードなのですが、ベース音がコードトーン(長3度)のEを弾けということです。なので構成音としては、Cと変わりありません。ベースにEを弾いてもらえば、ギターはCを弾いてれば良いです。ひとりで弾く場合はベース音をEにして弾くようにできるとよいです。

第二のタイプは、2つのコードが重なったようなタイプで、より複雑で豊かなハーモニック構造を作り出します。右側のC/Dがその例ですが、この場合は基本的に分母のDのコードになります。これはキーがGの時に使われることが多いです。IV/Vの形です。Dのコードにセブンス、テンションを乗せた、7th, 9th, 11thがCのコードになっているので、C/Dは、D7(9, 11)ということになります。11thがsus4的な響きを提供し、D7sus4のようになります。なので、こちらはソロで弾くならCのコードよりもD7sus4を弾く方が良いです。もちろん、ベース等の他楽器と分担できれば、Cを弾く方が良い場合もあります。

これらのニュアンスを理解することはやや難しいですが、音楽表現を豊かにするために重要です。分数コードの使い方を習得することで、演奏に深みと多様性を加えることができ、より魅力的でダイナミックな音楽を作り出すことができます。

ベース音指定の分数コードの使い方

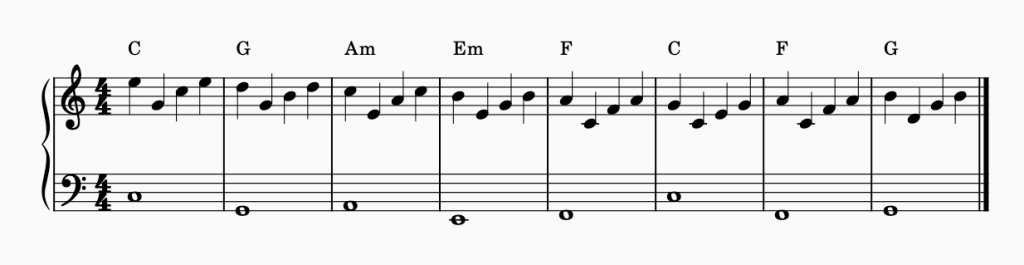

ベース音をルート音ではなく、3度や5度の音にしていわゆる転回系にするメリットはいろいろありますが、よく見るのはベースラインを整える効果です。下記に、よくあるカノン進行のコード進行を記載しました。ト音記号の行がコードトーンのアルペジオで、ヘ音記号の行がベース音です。

ベース音は全てコードのルート音になっています。この場合、ベース音の遷移が上下に激しく動きます。聞いていてもベース音が高くなったり低くなったり感じやすいです。このベースラインをスムーズに遷移させるために分数コードを使います。そうすると下記のようになります。

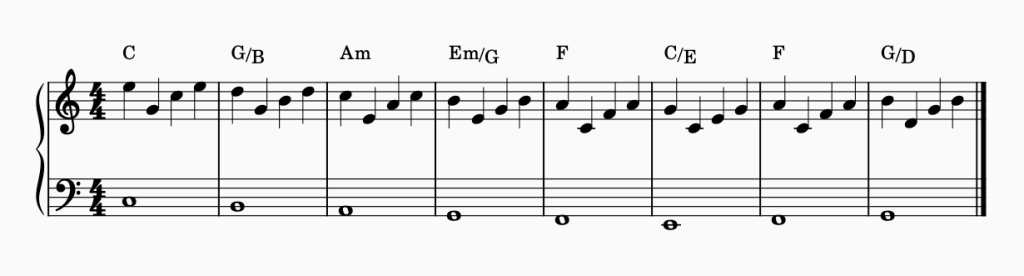

4箇所をベース音指定の分数コードにして、ベース音の遷移が1音ずつになるようにしました。こうすることによってベースラインがスムーズになり聞き心地がよくなります。分数コードはどれも、コードトーンの中からベース音を選定した転回系となっております。

このようにベースラインを整えるために分数コードで表記されていることがあります。ギターで演奏する場合は、基本的に分子のコードを弾けば良いのですが、可能ならベース音を分母の音にできると良いです。

アッパー・ストラクチャーコードの応用

2つのコードが重なったアッパーストラクチャーコードはどのような場合に使われるのかですが、よく見るのは、V/VIの形です。キーがCの場合はF/Gとなります。Fのコードトーンの中にGは無いので、ベース音指定の転回系とは違います。これはGのコードの上に、7thのファ、9thのラ、11thのドが乗ったコードでファ、ラ、ドがFのコードなので、F/Gと表記されますが、G7のコードにテンションの9th, 11thが乗っているということになります。ニュアンス的にはG7sus4に近いと思います。

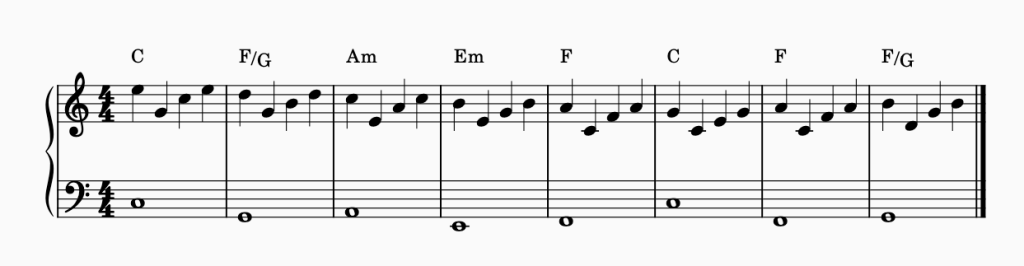

先ほどのカノン進行のコード進行に無理やりF/Gを使ってみたいと思います。

単にGのところをF/Gにしてもそこだけオシャレになって、他のコードと合わないので全体的にテンションを加えたコード進行にしてみますと、下記のようになります。

他のコードも7thや9thを加えたコードになっております。全体的にオシャレな感じになります。個人的な主観が入りますが、M7(メジャーセブンス)とadd9(ナインス)は美しさを醸し出します。