音色とは何で決まるのかをフルートとギターの音を比べながら紹介していきます。

フルートとギターは、よく相性が抜群と言われますが、おそらく音色が似ていないので、相補的な関係になっているのだろうと思います。ギターの伴奏にフルートのメロディで奏でられた音楽は、2つの楽器だけとは思えない音色豊かなアコースティックなサウンドを生み出します。なぜなのか見ていきましょう。

フルートとギターの波形

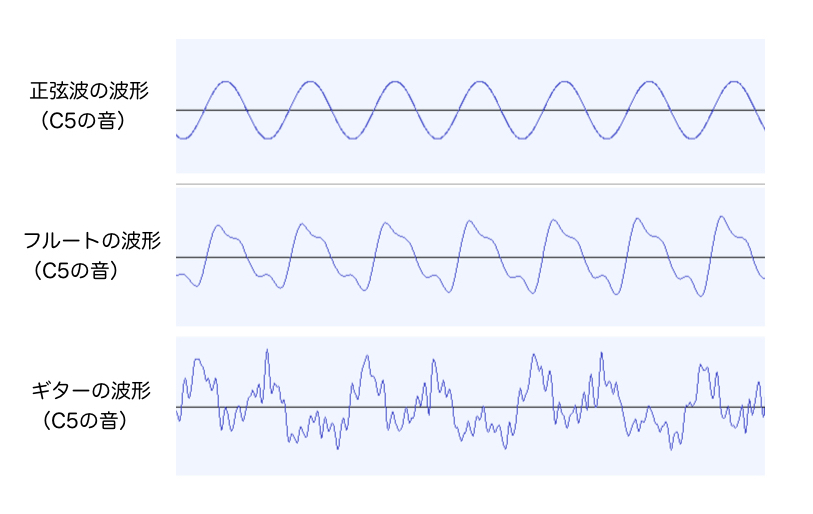

音色を決めるのは倍音(ハーモニクス)のバランスであります。高調波とも言います。まずは、フルートの音の波形とギターの音の波形を比べてみます。参考までに正弦波(サイン波)の波形とも比べます。

全てC5という中音域のドの音の波形です。

一番上が、正弦波の波形です。綺麗な波の形をしています。聴覚テストで聞く音です。最初に1kHzの音が再生され、その後に4kHzの高い音が再生されて、聞こえたらボタンを押すテストで聞く音です。

真ん中がフルートの音の波形です。若干、他の波も重なって形が変わりますが、正弦波の波形に近いと思います。おそらく楽器の中で最も正弦波の波形に近いのではないかと思います。(オカリナやリコーダも近いです)

一番下が、ギターの音の波形です。複雑な波形になっています。いろんな波が混ざるとこうなってしまいます。正弦波からはかなり遠い波形になっています。混ざっている波はC5の倍音(高調波)です。なのでよく見ると、なんとなく周期性が見えます。これを耳で聴いてみると簡単に基準音のC5の音だとわかるんです。人間の耳はすごいです。

倍音(ハーモニクス)

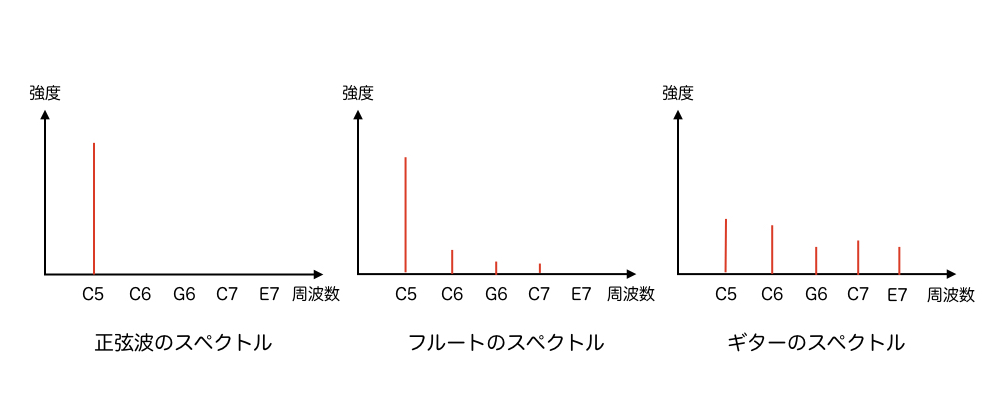

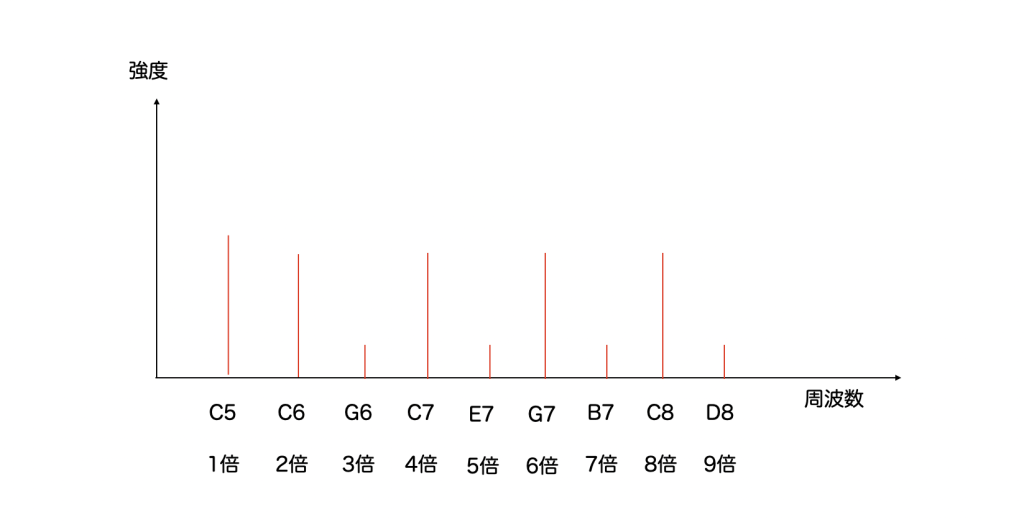

倍音とは基準音の周波数の整数倍の周波数の音のことでハーモニクスとも言います。音色は倍音のバランスで決まると最初に書きましたが、先程の波形だけ見てもフルートとギターが、倍音の具合が全然違うということがわかると思います。これを周波数スペクトルで説明してみます。あくまでイメージ図ですが、下記のようになります。

まず、正弦波のスペクトルですが、これは単一の周波数の波なので、上記の例だとC5(523Hz)だけスペクトルの強度があります。

フルートの周波数スペクトルは、正弦波のスペクトルに近いのですが、若干の倍音(ハーモニクス)を含んでいます。ですが、基本的には基準の周波数のC5のスペクトルが強くできます。

これに対し、ギターの周波数スペクトルは、さまざまな倍音(ハーモニクス)の強度が全体的に広がり、スペクトルがなだらかで横に広がっている感じです。

この縦に鋭いフルート、横になだらかなギターが合わさることで、音の広がりと鋭さを兼ねそろえたアンサンブルができるのだと思います。

横軸は周波数なのですが、高調波の倍音の音程を書いてます。この例だと基準音のド(C5)に対して、

- 2倍音(C6) ド

- 3倍音(G6) ソ

- 4倍音(C7)ド

- 5倍音(E7)ミ

が倍音(ハーモニクス)になります。6倍以上ももちろんありますが簡略化して書いてます。基本的に、基準音となる周波数の整数倍の周波数の倍音がでてきます。

本当はフーリエ変換した図を載せようと思いましたが、直交周波数以外の成分があるため倍音以外の成分もでてきて、わかりにくいため(特にギター)、イメージ図にしました。

さまざまな音色の作り方

音色は基本的には倍音成分のバランスで決まるということは、倍音のバランス比率がわかっていればその音色を再現できるということになります。これがシンセサイザーと呼ばれるものです。シンセサイザーとは「合成」って意味なのですが、なぜ合成なのかというと、電子音楽が広まった1940~1950年代の頃、当時は発振器やフィルタなどいろいろな装置を組み合わせて楽器の音を作っていた経緯から、「複数の音響要素を合成(synthesize)して新しい音を作り出す機械」という意味でシンセサイザーという名前が使われるようになっています。

では、シンセサイザーがどうやって楽器の音を再現しているのかを紹介していきます。

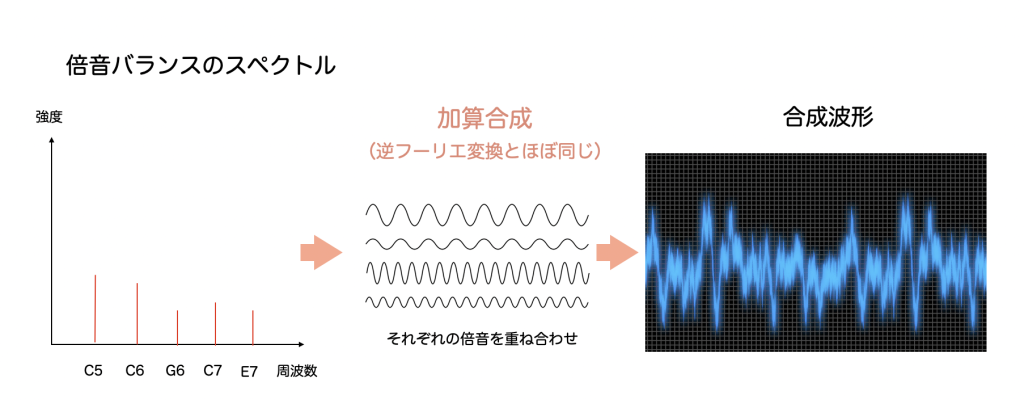

まず、先ほどお見せした倍音情報は周波数スペクトルそのものです。各周波数ごとに強さや位相の情報を含んでおります。あの周波数スペクトルはフーリエ変換で生成できるため、逆に周波数スペクトル情報を逆フーリエ変換すれば波形情報に戻せます。つまり、楽器の倍音バランスによる周波数スペクトルを先に作って、それを逆フーリエ変換すれば楽器の音を再現できることになります。

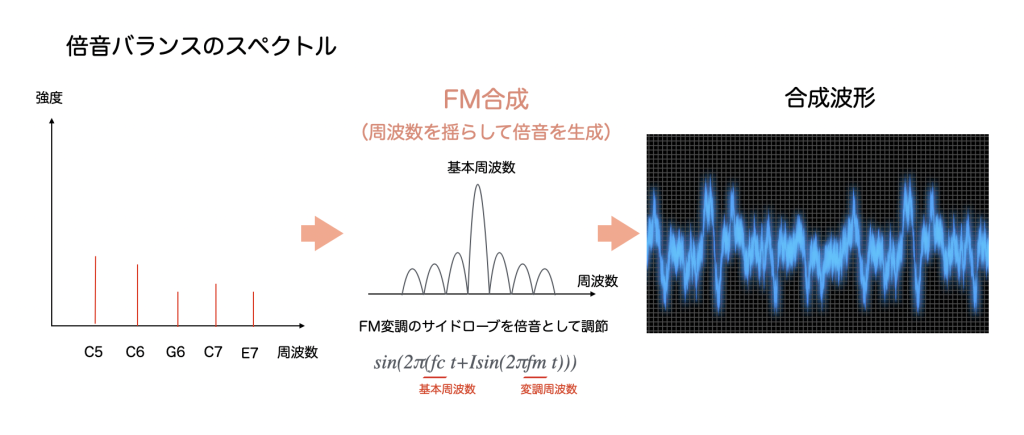

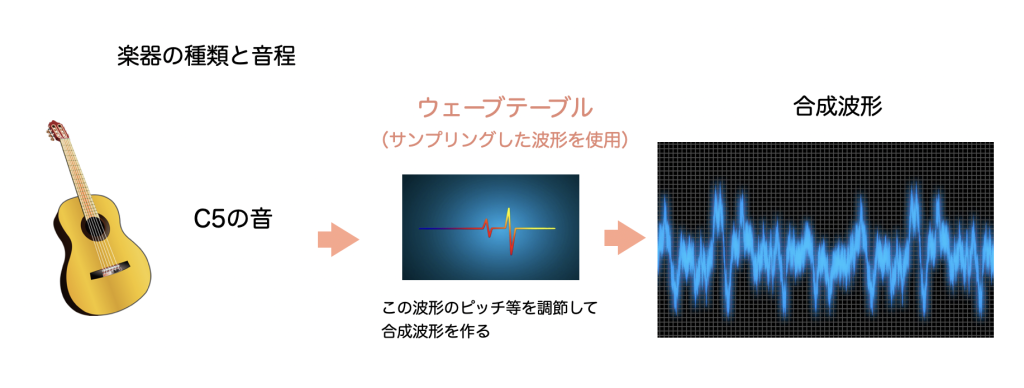

シンセサイザーには音の作り方がいくつかあり、実際にこの逆フーリエ変換と同じような作り方が加算合成、もう少し自然な音に聞こえるように工夫したFM合成、また楽器の音をサンプリングした音を使うウェーブテーブル方式などがあります。

加算合成

加算合成はまさに逆フーリエ変換そのもので、各倍音成分の正弦波をそれぞれ振幅や位相のバランスをとって重ね合わせることで楽器の波形を生成しています。

これによって楽器の倍音バランスを再現できるのですが、規則正しすぎるため、自然な楽器音とはちょっと違うのがわかります。やはり楽器の音や自然界の音は複雑な振動も含まれているため、そこまで再現するのは難しいのかもしれません。それでも何の楽器かわかるぐらいの再現性はあります。

FM合成

FM合成は、基本周波数の正弦波の周波数を揺らすことで倍音を作ります。イメージが難しいと思いますが、FM変調の原理で、基本周波数とは別のサイドローブと呼ばれる周波数成分が生成されます。例えば、440Hzの基本周波数の波を、220Hzの周期で周波数を少し高くしたり低くしたりすることで、440Hzの周波数の両側に220Hz単位で倍音成分が現れます。これが基本周波数の1.5倍だったり2倍だったりするため音楽的にも調和します。(調和するようにFM変調します)

これだけでは倍音のバランスを再現しにくいため、FM変調した後にフィルタやイコライザーなどを使って、各倍音成分を強くしたり弱くしたりして倍音バランスを再現します。そうしてできた波形が楽器音の波形となっております。

これは先ほどの加算合成よりも複雑な分、自然界っぽい複雑さが出せてよりリアルな楽器音が再現できるようになりました。これまでどうしても人工的な音であったシンセサイザーにとって、リアルに近づいた革命とも言われておりました。特に金属音や打楽器音などがリアルに近づきました。これが1983年頃の話です。

ウェーブテーブル方式

コンピュータが進化して、CPUの処理速度やメモリの容量が格段に進化してきた1990年代には、実際に楽器の音を録音した波形を使って楽器音を再現するウェーブテーブル方式になっていきました。これが最もリアルな音と言えばそうなのですが、それまではどうしても処理速度やメモリの制限があり、この方式でリアルタイムに音を作ることが難しかったため、加算合成やFM合成のような数値計算だけで生成していました。

これにより楽器ごとにすでにその楽器の音をサンプリングした波形データがあるため、あとは音程や長さを調節するだけでよくなります。

現在はこのように楽器の音をサンプリングした音をベースにしているシンセサイザーが主流ですが、それまでの加算合成やFM合成なども合わせたハイブリッド合成でより細かい音を再現したりもしています。

偶数倍音の生成(ギターのディストーション)

倍音のコントロールはエフェクター等でも使われております。特に偶数倍音(2倍、4倍、6倍…)は基本周波数に対して完全オクターブ、完全5度に近い倍音が並ぶため、音が「自然に響く」「耳に馴染む」と言われております。

この原理を使っている代表例がギターのディストーションで音を歪ませることで偶数倍音を作っております。

最初期のディストーションは、1950年代後半ぐらいで、「アンプの真空管(チューブ)が過負荷で歪んだ音」から始まり、ミュージシャンたちはその荒々しくてエネルギーに満ちた音にしびれました。つまり、最初は「偶然」発明されたのです。

特にブルース、ロックンロール、ガレージロックの初期ギタリストたちは、この歪みサウンドを積極的に求めるようになり、ギタリストがわざとアンプを過負荷にして歪みを狙うようになりました。

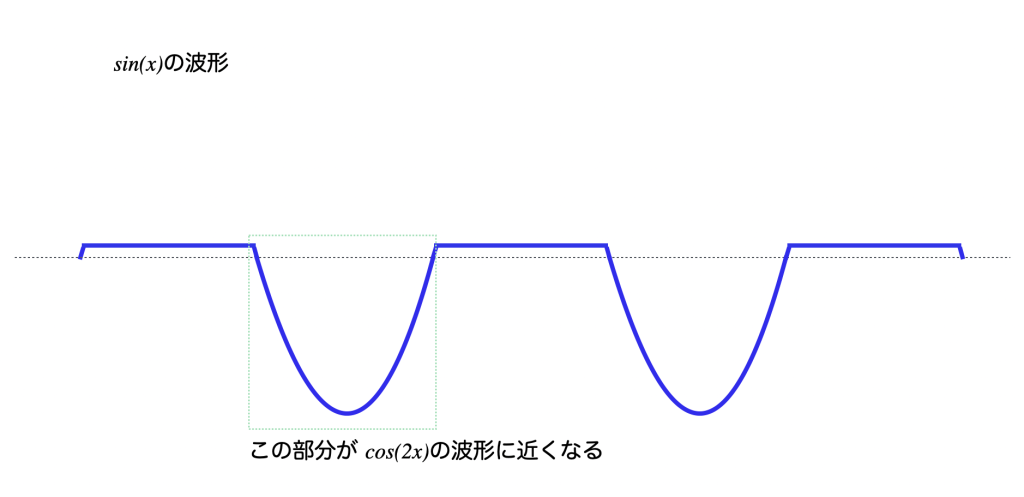

この歪みが偶数倍音を作っているのはその後にわかったことですが、仕組みとしては簡単で、ここにクリアな波形があるとします。

このような波形が過負荷で電圧が高くなる上の部分が削れたとするとこのような波形になります。

こうなると周波数スペクトル的に、偶数倍音成分が生まれます。なぜ偶数倍音がでるのかというと、上側が削れることで上下非対称となり、波の重心が下に下がります。そして下側の波がcos(2x)の波形に近くなるため、2倍音の周波数成分とその倍音(4倍、6倍)の周波数成分が生まれます。そのため、この歪みによって偶数倍音が生成されるということになります。

周波数スペクトル的には下記のようなイメージとなります。

偶数倍音のスペクトルだけ強くなり、これがオクターブや完全5度の音になっているため、パワーコードのようにパワーのある強いサウンドが生まれます。これがディストーションで起きていることで、もともとは真空管で偶然に起きたことですが、今ではデジタル信号処理のエフェクターとしても再現されております。

フルートとギターのアンサンブル

フルートの最低音のドはC4(約261Hz)で、ギターでは5弦3フレットのCの音になります。したがって、フルートが低音で演奏している時は、ローポジションでのコード弾きでも周波数が被ります。なので、フルートが低音で吹いてるところは、ギターはアルペジオ等でやさしく控えめに弾くことを心がけています。詳しくは「フルートのギター伴奏」で書いております。

フルートとギターのアンサンブルの楽譜もいろいろでていますが、クラシックの曲ばかりですね。そんな中で気になったのが、

ギターとアンサンブル ボサノヴァフルート (1)

です。フルートとギターのアンサンブル楽譜なのですが、Fly me to the moon、酒バラ、イパネマ等、Jazz Standardの曲が結構ありまして、Jazzやボサノヴァが好きな方はこのシリーズがとても良いと思います。

フルートとギターの相性の良さを感じていただけたら幸いです。